Советский пляж: курортные комедии как особый жанр кино СССР Поделиться

Советский человек всегда стремился отдохнуть на море (мы в этом смысле остались такими же). А государство начиная с 1930-х годов не только декларировало конституционное право на отдых, но и старалось сделать его доступным «широким массам». Реальность, однако, всегда сложнее схем — и вожделенная «поездка в лето» в каждое из советских десятилетий выглядела по-своему. «Курортные» комедии — особый жанр нашего кинематографа — показывают, как менялись быт и нравы отдыхающих с тридцатых до оттепели.

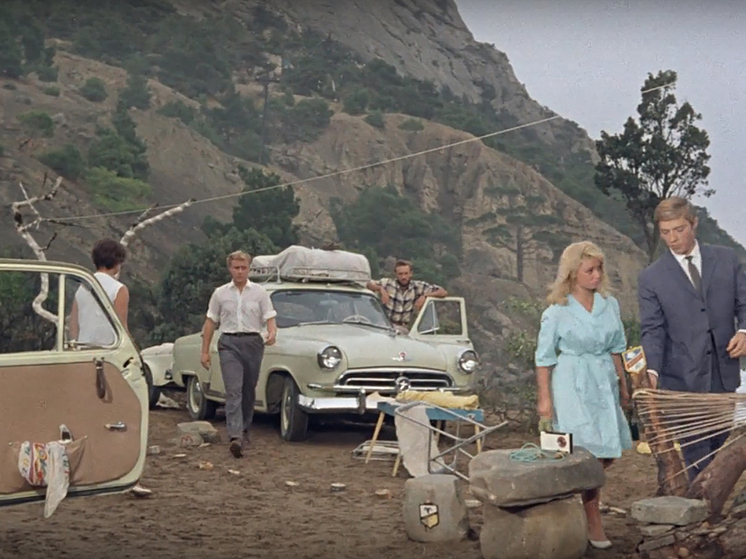

Море, солнце и автомобиль — идеал советского отдыха. И только ли советского?

тестовый баннер под заглавное изображение

Хоть комедия и легкий, по старинному определению, жанр — именно эти самые легкие фильмы изобилуют частными деталями, которые в более серьезных лентах просто не имели шансов попасть на экраны. Еще бы: если фильм о героях войны или революции, да пусть даже о большой и чистой любви… Там «хиханьки-хаханьки» совершенно ни к чему, а уж вышучивание «мелких отдельных недостатков» и вовсе не к месту.

Фильмы про отдых, снимавшиеся в СССР, формально несли важную идеологическую задачу: продемонстрировать, как у нас в целом все прекрасно с организацией курортного дела для всех трудящихся. Чистая правда — ведь деньги выделяли именно под эту государственную программу (сейчас бы это называлось грантами Фонда кино и иже с ними). Однако же — до занудства в приемке «курортных» комедий государство обычно не доходило. И пропускало множество колоритных деталей, по которым сразу видно: это не идеология, а живая жизнь.

Один из первых фильмов в этом жанре, снятых в СССР, — «Девушка спешит на свидание» 1936 года: над кинолентой сценарист А.Зорич (Василий Локоть) и режиссер Михаил Вернер работали как раз в те годы, когда лозунгом момента было «Жить стало лучше, жить стало веселее». После Великой Отечественной войны тема продолжилась уже в пятидесятые: гимном новому формату отдыха, автопутешествиям, стала картина «К Черному морю» режиссера Андрея Тутышкина (1957), а быт «организованных» отдыхающих запечатлен в фильме 1954 года с Аркадием Райкиным «Мы с вами где-то встречались».

Наконец, символом оттепели в этом жанре стал до сих пор ни капельки не устаревший стилистически фильм «Три плюс два» (Генрих Оганесян, 1963). В нем мы имеем дело с абсолютными «дикарями», в духе времени не признающими не только поездов (на своей машине ведь удобнее и свободнее!), но и гостиниц. Общее у всех перечисленных кинолент лишь одно — атмосфера всеобщего счастья. Ведь отдых же, долгожданный и заслуженный. А еще — солнце, тепло и море. Которое, повторимся, в нашей стране по географическим причинам всегда желанно.

Душ Шарко для бывшего мещанина

Фильм «Девушка спешит на свидание» (кстати, вслушайтесь в музыку на титрах — это же фокстрот, который будет спустя полвека звучать в «Покровских воротах»!) открывается прямой, как в классической драме, экспозицией. Вот — супруги Федоровы, Леонид и Вера, едут на вокзал с Арбата в открытом кабриолете. Неудивительно: он — знаменитый и прогрессивный инженер (правда, совершенно беспомощный в быту), еще молод, за ним прислали «конторскую» машину из института. По пути они проезжают реконструированный только что Охотный Ряд — именно это, многоэтажки и асфальтовые моря, тогда называлось «Новой Москвой».

Почти из той же точки (Кисловский переулок — да это же рукой подать от Арбата) на этот же поезд на старомодном извозчике едет другая семья. Совершенные мещане, к тому же старше этак на четверть века: Николай Николаич Гуров, работник конторы «Москусткожобувь…» — в общем, галантерейщик. И его фундаментальная жена-хозяйка. «Девушка спешит на свидание» (1936).

Обе пары прощаются на вокзале: да, вот они и начинаются, чудеса советского отдыха. Отпуск — да, конечно, был всем положен. Вот только получить мужу и жене одновременно и отпуск, и путевки, и билеты и поехать отдыхать вдвоем было затруднительно что в 1930-е, что в 1960-е. Лишь на закате советской эпохи «подгадать» стало легче. Так что — и это, конечно, отличная сюжетная завязка — «организованно» отдыхать было принято мужу и жене порознь.

Основная интрига сюжета вертится вокруг паспортов: и Федоров, и Гуров забыли их дома. Причем в поезд тогда сажали без паспорта, а сам основной документ советского гражданина был без фотографии. Зато аналог банковской карты уже был: опасавшаяся воров жена Гурова дала ему не наличные, а аккредитив, который можно было предъявить на месте и получить деньги. Зато «новый человек» инженер Федоров поехал в Ессентуки с «котлетой» денег в кармане.

И хорошо сделал, кстати, поскольку этот ученый, необходимый науке и государству, без денег и паспорта на курорте бы пропал. А вот пожилой мещанин Гуров (начинавший свою жизнь, наверное, с купеческих приказчиков) получить деньги с аккредитива без паспорта не может, но быстро придумывает, чем заработать на жизнь.

Он начинает… проходить процедуры вместо тех курортников, которые приехали в санаторий совсем не за этим. Здесь — следующее советско-курортное «чудо». Курорты ведь — и так повелось с самого начала, с двадцатых годов — считались не развлечением, а инструментом для восстановления сил работника. Чтобы, значит, нервы, сердце, суставы и прочее подлечить — и вперед, к новым трудовым победам. А не разврат какой. Именно поэтому профсоюзные путевки в санатории (курсовки) продавались только с лечебной составляющей. Отказаться нельзя — за пропуск процедур вылетаешь из чудесного «дворца» с полным пансионом. Но можно, как мы видим в фильме, препоручить тот же малоприятный душ Шарко или полчаса велотренажера нуждающемуся в деньгах субъекту без паспорта. Ему заработок, а вам свободное время.

В остальном курорт во все времена одинаков. И даже странно иногда, что полностью советский санаторный отдых сопровождался таким «буржуазным» атрибутом, как девушки без определенных занятий, желающие познакомиться с солидным мужчиной, легко принимающие от таких мужчин мороженое и комплименты. Так мы и не узнаём до самого конца фильма, кто эти многочисленные создающие толпу, ходящие стайками барышни. Загадка — ведь того, о чем думается в первую очередь, тогда вроде бы не было!

Ну, и в целом обстановка в фильме весьма пестрая, и несмотря на единообразную утреннюю зарядку и «пыточные» процедуры, каждый тут живет на свой манер. Можно носить костюм, как Федоров, или панамку и рубаху навыпуск, как Гуров. Можно обедать в ресторанах, а можно снимать пробы на базаре, пока не выгонят. Можно читать, можно играть в домино — а можно ухлестывать за все теми же девушками по всем законам тогдашнего «пикапа».

И вокруг — как будто еще старорежимная жизнь, с «прикажете» и «извольте». А главное — смыслом отдыха представляется скорее перемена обстановки, знакомство с новыми людьми. Много ли сейчас мы найдем отпускников, кто едет отдыхать именно в таком режиме? Нет, обычно как-то наоборот: я в отпуске, меня не трогайте.

…Но общение общением, а если разговор с совслужащим вроде телеграфиста в 1936 году заходит в тупик, он может просто закрыть свое окошко, не дослушав фразы. Право сильного. И в гостиницу без паспорта уже не селят.

По Солнечной трассе

Вскоре, правда, всей стране резко стало не до летних отпусков — почти на десятилетие. Но, конечно, сразу после Победы санаторно-курортная отрасль начала оживать. Вот только, похоже, воспевать это пока было рановато: и настроения были не слишком расслабленные, и курорты не готовы. Зато вот с начала пятидесятых — момент настал.

Самым модным отдыхом тогда оказался автотуризм: с 1946 года в стране начали строить новые, скоростные по тогдашним понятиям автобаны. Минская трасса (ныне М1) вышла почти настоящей — прямая как стрела, с минимумом перекрестков (правда, и без развязок, не до них было). Южная (ныне М2 «Крым») вышла более узкой, но тоже прямой и на диво ровной. И главное — вела на юг, к вожделенному морю.

По Солнечной трассе (ее так называли во многих очерках) пустили автобусы и даже маршрутные такси от Москвы (на пути — Тула, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Запорожье, Мелитополь). Но лучше всего, конечно, на своей машине. У кого-то оказались трофейные машины — узок круг, но были такие, были! Кто-то ехал на стареньких «эмках», кто-то на легких «Москвичах» первой модели и солидных «Победах». Бывали и «ЗиМы» — это машина лауреатов госпремий и тиражных писателей, стоила 40 тысяч.

Но действительно массовым такой отдых стал в середине 1950-х. Тогда сменились поколения советских автомобилей: те, кто мог себе позволить, пересели на «Москвичи-402» и «Волги» (вот она, модная и денежная публика!), люди поскромнее купили уже на вторичном рынке «Победы» и старые «москвичи». К тому же на дорогах появились — невиданное дело! — автокемпинги, где можно было, имея машину, не надеяться на места в гостиницах. «К Черному морю» (1957).

Такой отдых пропагандирует фильм «К Черному морю»: все его герои одновременно, летом 1957 года, получают «права» и отправляются в отпуск на машинах. Зажиточный лощеный доцент Хохлов (Евгений Самойлов) покупает дорогущую новенькую «Волгу» с автоматической коробкой передач и звездой на решетке радиатора. Работяга и надежный парень Коля Кукушкин (Анатолий Кузнецов) становится обладателем бежевого новенького «Москвича». Пожалуй, не придется долго гадать — кто из мужчин завоюет сердце хлопающей глазами и путающей аккумулятор с карбюратором студентки-филолога Иры (Изольда Извицкая).

Для поездки за рулем, кажется, ничего не нужно: сел и повернул на Симферопольское шоссе. И решить, на Кавказ едем или в Крым (тогда, как и сейчас, они «висели» на одной трассе, развилка в Харькове) можно прямо в процессе езды. Правда, есть нюанс: ночевать все равно в гостинице. Куда не пускают без паспорта — а паспорт милейшая Ира от волнения опять-таки забыла, причем в загсе!..

Но ничего: под южным солнцем не пропадем. И вот нам следующая «интересность» советского отдыха — оказывается, многие, особенно студенты и иже с ними, ехали на юг просто по-походному. И спали прямо под открытым небом в спальных мешках и на одеялах.

На этих «дикарей», которые поехали на пляж в режиме, как мы сейчас сказали бы, «бомжей» свысока смотрят мещанствующие курортники на «Победах», заселившиеся в гостиницу и постоянно прочесывающие базары в поисках запасов на зиму. Кстати, вот еще достойная внимания особенность, почти полностью забытая, — поездка на юг в отпуск была важной графой продовольственного снабжения семьи на весь год. Вспомним, например, фрукты, которые чемоданами тащила на себе полная соседка героя Николая Рыбникова из «Девушки без адреса». В каких магазинах Москвы — и почем — можно было купить такие фрукты? То-то и оно: даже, вернемся к фильму 1936 года, полностью обеспеченные супруги Федоровы, воссоединившись, едут с курорта нагруженные арбузами. Курорт приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

Йоги ядерной эры

А вот героям фильма «Три плюс два», кажется, проблемы желудка совершенно безразличны. По крайней мере троим товарищам, приехавшим под Коктебель на «Волге» с прицепом и матрацем на крыше, — это питающиеся концентратами молодой дипломат, ветеринар и физик-ядерщик (он же хозяин машины). Интересно, на какой почве они познакомились? «Три плюс два» (1963).

Сделаем рискованное предположение: индийский бурнус у героя Андрея Миронова — раз; йогическая асана у героя Геннадия Нилова; сухощавая внешность и зарубежный опыт дипломата в исполнении Евгения Жарикова… Может, йога и в целом интерес к индийской культуре их и подружил? Получается — братья «битлов» по разуму, ведь именно в те годы Джона, Джорджа, Ринго и Пола «охмурили» индийские гуру, а йога и даже кришнаизм были в мировой моде.

И вот еще одна загадка: физик Степан еще молод, ему едва 35, а у него уже «Волга». Причем не первой свежести — машины со звездой на решетке выпускались до 1958 года, так что ей уже лет пять. Значит, одно из двух: либо физик-ядерщик, молодое светило стратегической науки, получил в 1958 году госпремию (и было ему тогда едва 30). Либо… то же самое, но уже ближе к времени действия фильма. И купил он «Волгу» подержанной — например, у собственного шефа, который, успешно закрыв тот же самый грандиозный проект, обновил машину. Тоже очень может быть.

И парни (совершенные ведь хипстеры, если вглядеться!), и девушки, приезжающие на ту же поляну на «Запорожце», — свободны как ветер, причем не только в выборе мест для отдыха, но и в семейном плане. Детей еще нет, родителям пока не нужна поддержка; есть деньги на модные игрушки — транзисторы, акваланги, да сами автомобили! Отсюда беззаботность и бесшабашность праздного класса. Изобретающего свои собственные принципы и веру (чего стоит крест-штопор и клятва у «мальчиков» и настойчивое желание отжать поляну себе у «девочек»!).

Лето в теннисках и рубашках с короткими рукавами, в бикини, на жарком море, где к тому же еще и вокруг нет никого, мешающего «расщеплять ставридку»… Не мечта ли? Конечно, мечта. Почти детская — ведь вот и прорывается у героев это «будьте как дети», с бутылочной почтой, метанием ножей и пиратской романтикой. И почти нет заботы о хлебе насущном: заготавливают герои всего лишь болгарские перцы, да и те, наверное, съедят еще недовяленными. И — во всех трех фильмах, кстати — актуальная для конкретного десятилетия музыка. Под которую хочется танцевать и вообще быть окрыленными.

…Бросьте, не так все было, правда? Конечно, для большинства «римлянцев, совграждан» — не так. Машина — дорого и хлопотно, а другой способ независимого отдыха — походы — физически непрост. Профсоюзные путевки были разными, в зависимости от формального и неформального кошелька, а также блата. А про вечную нехватку денег на отдыхе и необходимость привезти с собой запасы еды — как раз все так: кто помнит советские овощные магазины в городах, подтвердит.

Но главное свое дело — создать атмосферу отдыха как сказки — советские «курортные» фильмы все-таки сделали. Может быть, именно поэтому при всем богатстве нынешних вариантов отпуска — от собственной дачи до полетов в экзотические страны — миллионы россиян исправно берут (с боя!) билеты на юг или заправляют свои автомобили. И — к морю. Просто потому что очень хочется тепла.